陕西省人民医院 710000

【摘要】目的 观察浅层吸痰在机械通气新生儿中的临床疗效,评价其临床应用价值。方法 选择2021年8月~2022年8月期间在我院进行机械通气的新生儿共60例,按不同吸痰方式随机分为观察组32例与对照组28例,分别在吸痰前后,对两组患儿心率(HR)、血压(MBP)、血氧饱和度(SpO2)及气道阻力(R)等指标进行测定,并统计两组并发症发生情况,后对两组相关数值进行比较分析。结果 两组患儿吸痰前在HR、MBP、SpO2及R等指标差异无统计学意义(P>0.05),观察组患儿吸痰前后HR、MBP、SpO2及R的差值与对照组相比,差值明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组在治疗后患儿气道黏膜损伤、肺出血、烦躁、插管脱出移位、呕吐等并发症的发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 在机械通气新生儿中实施浅层吸痰,能最大限度的吸出痰液,同时能将对患儿的影响降低到最小,减轻患儿痛苦,值得临床应用推广。

【关键词】浅层吸痰 新生儿 机械通气

随着新生儿机械通气技术的日益成熟,如何保证在最小的刺激和损伤的情况下进行有效吸痰是影响机械通气效果的一个重要环节[1],传统的气管内吸痰是吸痰管直插超过气管插管顶端,触到主支气管分叉处,感觉到阻力然后上提lcm开始吸痰,在吸出气道分泌物的同时,也对气管粘膜形成刺激引起患儿应激反应及呛咳、气道痉挛或损伤,易出现低氧血症,颅内出血、气道损伤或出血、气管插管移位或脱出等并发症,对患儿病情及预后有直接的影响。浅层吸痰法是吸痰管插入深度平气管插管顶端或突出顶端<0.5cm开始吸引,吸引的同时左右旋转轻轻往上提,多篇文献报道此方法吸痰孩子血氧饱和度波动小、心率、血压较平稳,既未伤害也未能刺激孩子的气管,并发症少[2-3][4]。国外已将浅层吸痰技术普遍应用于机械通气患儿[5]。我科于2021年8月—2022年8月对60例机械通气患儿在机械通气期间依照实验要求实施浅层吸痰法及传统吸痰法的对比研究,比较两种吸痰法对患儿血氧饱和度以、心率及平均动脉压的影响,并比较出现的并发症情况,以期为临床寻求一种较为安全、有效、舒适的吸痰方法。

1 资料和方法

1.1一般资料 选择2021年8月~2022年8月期间在我院进行机械通气的新生儿共60例,所有患儿均获家属知情同意入选。其中有男36例,女24例;足月儿18例,早产儿42例;胎龄26.8~34.0w,平均胎龄(30.0±3.0)w;体重1.2~3.6kg,平均体重(2.3±0.6)kg;其中疾病包括有:新生儿呼吸窘迫综合征25例、原发性呼吸暂停14例、窒息7例、颅内出血5例、重症肺炎4例、肺出血3例、呼吸衰竭2例。按不同吸痰方式随机分为观察组32例,该组患儿实施浅层吸痰,对照组28例,给予该组新生儿传统的常规吸痰。两组新生儿在性别、胎龄、体重及疾病分类等方面无显著差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2方法 新生儿在吸痰前均进行常规监测,对两组患儿生命体征进行常规监测。①观察组中的机械通气新生儿实施浅层吸痰,具体为:对本组患儿病情进行密切关注,同时对气道通畅进行观察;用听诊器在患儿确定实施吸痰时对呼吸音进行监听,以此对痰液位置进行判断,对患儿体位进行调整,同时对湿化液的湿度温度及患儿呼吸进行调节;根据具体情况,选取合适的一次性的三通管或密闭式吸痰管,其中管外径不应大于气管插管内径的一半;前端插入应低于等于人工气道的出口端;压力小于100mmhg进行调节,防止深部发生大负压吸引等状况,吸引时间应小于等于10s/次。分别在吸引前后给予患儿高浓度的O2。根据流程进行操作,操作时应敏捷轻柔,在两次吸痰之间应间隔数秒,从而保证吸尽痰液,最大限度的降低气道黏膜的损伤。②对照组患儿实施常规吸痰,其中吸痰管前端插入在常规吸痰中应超过人工气道出口1~2cm,其他具体操作同浅层吸痰。

1.3观察指标 常规监测患儿生命体征,分别对两组患儿吸痰前后心率(HR)、血压(MBP)、血氧饱和度(SpO2)及气道阻力(R)的值进行测定,并对两组新生儿治疗后相关并发症情况进行记录。

1.4统计学方法 数据采用EXCEL进行录入,并用SPSS 18.0统计学软件进行统计学分析。采用t检验和x2检验分别对两组计量资料(x±s)及计数资料(%)进行分析,检验水准a=0.05,P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结果

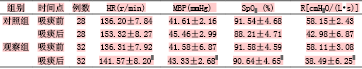

2.1 两组新生儿吸痰前后观察指标比较 见表1。

表1 两组新生儿吸痰前后观察指标比较

注:与吸痰前各指标对照组相比,*P>0.05;与对照组相比,吸痰前后的差值,a,b,c,d P<0.05

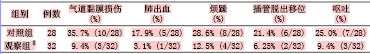

2.2 两组新生儿治疗后并发症情况比较 见表2。

表2 两组新生儿治疗后并发症情况比较

注:与对照组相比,# P<0.05

3 讨论

无论是正常新生儿,还是机械通气新生儿,呼吸道是否通畅都是临床护理的重要目标,而有效安全的吸痰对机械通气新生儿更加重要。在新生儿中,由于其支气管与气管相对成人显得狭窄,且纤毛运动及弹性差,肌纤维尚未发育完善。由此,新生儿排痰能力相对较差,在新生儿机械通气时,加上导管等硬物对气管造成的应激,使之更多分泌物产生。可见,在新生儿的机械通气治疗,如何更好的选择吸痰方式就显得尤为重要。当前,对于如何选择好的吸痰方式的研究中,已对达成共识—应尽量减少治疗过程对新生儿的应激刺激[3]。同时,还有文献报道,新生儿在机械通气时,过多的实施吸痰会引起新生儿的烦躁、造成患儿气道黏膜损伤,引发呕吐甚至肺出血等并发症,对患儿身心造成很大影响[4]。因此,对浅层吸痰在机械通气新生儿的相关情况进行研究显得尤为必要。

以往在机械通气新生儿中采取传统的吸痰方式,该方式中吸痰管插入长度较深,长于人工气道,至于患儿的气管处,随后直接吸引,从而导致机体应急反应的发生,使得肺泡内氧分压降低,最终降低了血氧饱和度,导致患儿恢复延长。本组资料采用浅层吸痰,结果显示,两组患儿吸痰前在HR、MBP、SpO2及R等指标差异无显著性,观察组患儿吸痰前后HR、MBP、SpO2及R的差值与对照组相比,差值明显降低;同时,观察组患儿吸痰后发生烦躁、气道黏膜损伤和肺出血的发生率明显低于采用常规吸痰法的对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。可见,在机械通气新生儿中实施浅层吸痰,能最大限度的吸出痰液,同时能降低患儿并发症的发生,减轻患儿痛苦,值得临床推广应用。

参考文献

[1]曾娟.浅层吸痰对机械通气新生儿血氧饱和度影响的研究[J].中国护理研究,2021,24(8):2022.

[2] 关葵花,林春华,杜爱民.气管插管浅层吸痰法在新生儿中的应用[J].临床合理用药杂志,2011,5(4):99-101.

[3]段修玲.小儿机械通气吸痰59例临床观察与护理[J].临床合理用药杂志,2021(3):37.

[4]郑蕾,傅丽娟.机械通气患儿气道护理的调查与分析[J].中国实用护理杂志,2021,25(11):78-79.