浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 杭州 310030

摘要: 以嘉善县长秀村为研究对象,以乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求为指引,按照全域规划、全域设计、全域整治的要求,对生产、生活、生态空间进行全域优化布局,对“田水路林村”进行全要素综合整治,对农田进行连片提质建设,对存量建设用地进行集中盘活,对美丽乡村和产业融合发展用地进行集约精准配置,对农村人居环境进行治理修复,打造美丽田园风光,逐步构建农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态高效集约的国土空间新格局。

关键词:全域土地综合整治; 生态修复; 农业农村现代;城乡整合发展;

《中共浙江省委浙江省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(浙委发〔2018〕10号)和《浙江省人民政府办公厅关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见》(浙政办发〔2018〕80号)文件精神,要统筹山水林田湖草系统治理,优化生产、生活、生态用地空间布局,助推实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化,助推全省“两个高水平”建设,决定在全省实施百乡全域土地综合整治与生态修复工程。

围绕农业农村现代化和城乡整合发展总目标,按照产业兴旺、生态宣居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,坚持生态优先,保护优先,节约优先、绿色发展总基调。通过实施全域土地综合整治与生态修复,建立健全有利于促进绿色发展与乡村振兴的在农村土地管理制度,形成农田连片与村庄集聚的土地保护利用新格局和生态宜居与集约高效的农村土地利用空间结构,适应现代农村与现代农业发展需要的土地保障供经体系。

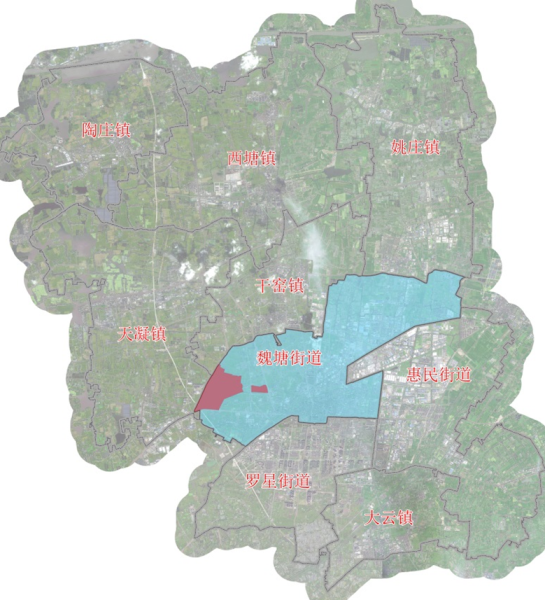

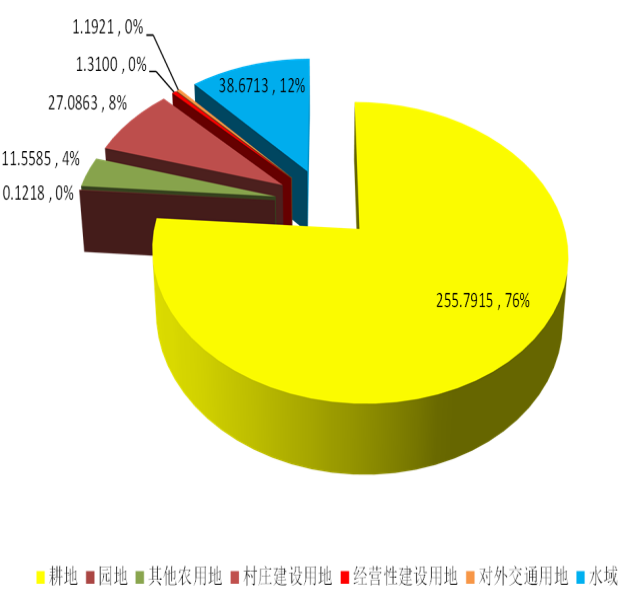

本项目为嘉善县魏塘街道长秀村,全域土地综合整治与生态修复工程项目区范围总面积约335公顷。项目基期年为2018年,实施期限为2019-2021年。以嘉善县土地利用规划确定的土地用现状数据为基础,结合2018年遥感影像图和实地踏勘,更新农转用及验收新增耕地等信息,形成土地利用现状数据,作为本项目的基础数据。

图 2‑1项目区区位图与土地利用结构

项目区内土地利用现状、村庄建设、产业发展均与当前乡村振兴战略、城乡融合发展,实现城乡基本公共服务均等化等要求不相适应;与绘制未来美丽国土一张蓝图,实现空间格局优化目标存在差距;也不符合当前现代农业生产经营方式,推进农业适度规模经营的要求。迫切需要转变当前单一特定要素、项目整治模式,逐步向田水路林村及生态环境修复全域全要素综合整治转变,实现项目区农业生产集约高效、农居生活特色传承、农村生态舒适优美的土地利用新格局。项目开展可行性较好,具体如下:

一是区位条件优。项目区位于魏塘街道,距上海、杭州、苏州三大名城均在100公里左右,距嘉善城区约3公里,长秀路绕贯全境,交通便捷,村庄产业发展尤其是乡村旅游发展具备得天独厚的区位优势;

二是工作基础好。村集体经济发展较好,正开展“美丽乡村”建设,明确了村庄发展定位、目标和方向,目前已实施具体工程。同时用于安置搬迁农户的安置房已经落实用地指标并已施工,这都为全域土地综合整治与生态修复工作开展奠定了良好的基础;

三是村领导班子战斗力强,公众意愿强。村委充分发挥党员带头作用,村民集体荣誉感强,被评为市级文明村、生态村、卫生村、妇联基层组织建设示范村、县级先进基层党组织、乡风文明建设示范村、党风廉政建设示范村、农村党风廉政建设四星级行政村等。随着近几年土地综合整治推进的开展,以及全域土地综合整治与生态修复工作的宣传,村民对美化乡村、改善人居环境、推进旅游发展等工作的意愿很强烈。

以乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求为指引,按照全域规划、全域设计、全域整治的要求,对生产、生活、生态空间进行全域优化布局,对“田水路林村”进行全要素综合整治,对农田进行连片提质建设,对存量建设用地进行集中盘活,对美丽乡村和产业融合发展用地进行集约精准配置,对农村人居环境进行治理修复,打造美丽田园风光,逐步构建农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态高效集约的国土空间新格局,实现强民富生产美、村容整洁生态美、村貌悦目人居美、村稳民安和谐美(简称“四美”)的发展目标。

(1)功能分区划定:规划在对外交通用地和廊道落实基础上,根据项目区用地特点,总体划分为中央湿地景观区、优质粮油生产区和现代农业示范区,功能分区图详见附图。

(2)分区整治引导:根据项目区各功能分区区位和现状产业特点定位,以村域田间道、主干渠构建为基础,引导土地整治方向,明确具体整治任务与目标。

①实施期间,以村庄中心的湿地公园生态修复为核心,加强环境生态整治,配套新增建设用地,推进旅游配套设施建设,打造长秀村的旅游集散中心,建设独具一格的水域湿地景观游览区。以沿线水网为生态本底,加强内部游园步道及沿线游览设施建设,对项目区保留农村居民点进行改造提升,打造精品特色名宿,构建特色水上游览线路和路面骑行路线。建设曲艺水街、游客服务中心、湿地科普园、水上游乐设施、农耕文化馆、精品特色民宿、健康养生中心等重要节点。根据项目建设进度,做好建设占用耕地耕作层表土剥离工作。

②优质粮油生产区位于项目区北部和东部,涉及北里港、陶家浜、南里港、董家埭、阮家港等自然村,区域面积为113.6735公顷,其中耕地98.3106公顷、宅基地7.3269公顷。以稻米与雪菜、油菜花、香草等交替轮作为主,探索稻鱼共养、无公害林稻畜生态养殖新模式,建立高产粮油示范区为目标。以全域土地整治为平台,实施建设用地复垦项目、标准农田项目、旱地改水田项目、土地开发项目等,完善农田基础设施,提高区域耕地质量和连片程度;采取建设良田、应用良种、推广良法、配套良机、推行良制“五良”配套综合措施,因地制宜发展水稻、油菜等经济型粮油作物,依托龙头企业,发展稻米和油菜籽精深加工和营销,开发粮油精品,提高粮食生产效益。该功能分区拟实施建设用地复垦7.6464公顷、土地开发0.0418公顷、标准农田7.1478公顷,旱地改水田0.9289公顷,预计可增加水田8.6170公顷,新增耕地7.6881公顷。

③现代农业示范区位于项目区西南部,是石井塘、三店塘、淹港、南里港的合围区域,涉及南里港、严家浜、陆家溇、桥港、高田浜、冯家浜等6个自然村,面积为135.6327公顷,其中耕地109.0132公顷、宅基地13.1347公顷。实施期间,以蔬菜、草莓、硒甜瓜为主,建立一批无公害特色新品种应用基地、现代设施示范基地为目标,将区域内零星农村居民点、工矿用地复垦为耕地,因地制宜整治废弃园地,实施旱地改水田项目,按高标准农田建设要求全面推行标准化生产,形成公司+农场主+农户一二三级生产管理模式,农场主负责二级生产管理、农户以劳动力输出为主。该功能分区拟实施建设用地复垦11.8139公顷、土地开发0.1733公顷、高标准基本农田5.4405公顷,旱地改水田0.4596公顷,预计可增加水田12.4468公顷,新增耕地11.9872公顷。

项目区总体以河道水体和交通线沿线绿化为依托,构建规划水系和绿网廊道为主体的网格状生态空间格局,形成“田成方、路成框、水成网、绿绕庄”的整体水乡景观风貌格局。

(1)耕地生态环境保护:坚持水网平原地区耕地是最大的生态本底资源理念,保护长秀村水乡特色生态农业模式,加强农田生态设施建设,特别保护好“以水为脉”的江南水网平原特有农田生态系统,增强水网平原农田基础生态功能。开展农田生态设施建设,在农田基础设施建设中适当考虑泥埂和土质沟渠,混凝土预制沟渠中设计部分镂空等措施,减少对农田微生物活动的阻断,促进土壤微生物生态和农田生态不断改善。

(2)水网优化及保护:根据长秀村西北圩区水系专项规划,以满足区域防洪排涝为目标,按照水域占补平衡、先补后占原则,梳理现状水系,以现有石井塘、三店塘等水系为基础,通过打通河道、填埋废弃河浜,新开挖河道等措施推进项目区水系优化调整,优化水网系统,增强项目区水网的系统性,维系江南水乡村庄风貌。实施后,河道数量由15条调整至12条,填埋河浜4 处,打通河道3处;水域面积由38.6713公顷增加到40.1361公顷,适当增加了项目区水系面积。对水网系统进行疏浚治理工作,积极疏浚并营造水景,完善水网系统的生态系统平衡。保持良好的滨水环境,重点对长秀村内河道两侧区域进行清理。拆除二、三类建筑,杜绝各类污水直排河道,清除河旁杂草垃圾;并做好滨水环境的绿化,结合水系可以栽种一些睡莲、芦苇、香蒲等水生植物,既美化环境又净化水质。

(3)绿网保护:以绿网廊道为依托,保护项目区主要河道、道路两侧及各类公共绿地,保持林地、绿地面积稳定。建立绿道养护责任机制,对项目区的绿道定期开展施肥、病虫害管理、剪枝等养护措施,确保绿道生长,正常发挥其景观生态功能。

(4)人居环境整治:强化保留农居点的绿化整治工作,继续完善道路绿化,结合河道整治开辟公共绿地,并强化居民宅院绿化的建设和引导,构建绿网成荫的良好居住环境。加强环卫设施与基础设施整治,进一步完善基础设施配套,清理基础设施布置杂乱和不安全等问题;继续加强保留农居点的环境卫生工作,重点做好生活垃圾集中收集、生活污水入网等工作。

(5)农村污染防治:生活垃圾污染防治:鼓励生活垃圾分类收集,设置垃圾分类收集容器。对金属、玻璃、塑料等垃圾进行回收利用;危险废物应单独收集处理处置。禁止农村垃圾随意丢弃、堆放、焚烧 。生活污水防治:鼓励采用粪便与生活杂排水分离的新型生态排水处理系统。农药化肥残留物污染防治:积极推广循环农业生产模式,使污染物在农业系统内得到循环利用,以减少污染物排放。加强农药市场监管,鼓励使用高效、安全、低毒农药产品,推广新型植保机械和实用技术。 工业污染防治:限制农村工业发展,现有企业逐步搬迁到工业集聚区,对近期搬迁有困难的企业,必须设污水截流系统或自备污水处理设施,满足污水排放标准方可排出到自然水体。

通过推进全域土地综合整治与生态修复工程,全面整合优化农村空间资源,促进合理有序的农村生活、生产、生态空间格局及用地结构形成,构筑农村生产集约高效、农居生活特色传承、生态空间山清水秀的空间格局。

通过推进全域土地综合整治与生态修复工程,促进耕地集中连片建设,全面解决耕地分布碎片化问题,耕地田块平均面积增加,提升耕地质量,优化耕地空间分布,实现耕地数量、质量、生态和空间四位一体保护。为承包经营权流转和推进农业适度规模经营奠定物质和空间基础。

通过推进全域土地综合整治与生态修复工程,促进农户向城乡一体化新社区和村庄保留点集聚,优化农村居民点布局,提高集聚居民点基础设施和公共设施服务水平;全面解决现状农村居民点分布碎片化及粗放利用问题;促进“低散弱”企业向各类产业平台集聚,有力推进企业转型升级发展,提高产业用地单位用地投入产出水平。

通过推进全域土地综合整治与生态修复工程,有效释放存量建设用地流量空间提高乡村产业发展用地保障能力,为构建现代农业产业体系,发展多种形式的农业适度规模经营和农村一二三产业融合发展奠定空间物质基础。完善节余流量指标市场化配置机制,更大程度提高节余流量指标资金收益能力,壮大村集体经济,提高乡村产业发展资金保障能力。大力引进和培育新型农业经营主体,农业规模经济比例达到90%以上,加大乡村产业发展政策支持和引导力度,大力引进和发展农业+项目,支持以农民合作社为主要载体,建设让农民充分参与和收益,集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体,做强做大乡村特色产业,振兴乡村经济。

通过推进全域土地综合整治与生态修复工程、健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接,提高产业生产效率,促进农民收入增加。完善集聚农民的就业培训和农民市民化教育机制,提高集聚农民就业能力和融入城市生活能力。不断拓展就业和收入渠道,全面提高农民收入水平,实现农村居民收入快于城镇居民收入增长速度,进一步缩小城乡收入差距。

参考文献:

[1]龙花楼, 张英男, 屠爽爽. 论土地整治与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1837-1849.

[2]王万茂, 张颖. 土地整理与可持续发展[J]. 中国人口·资源与环境, 2004(1): 15-20.

[3]郧文聚, 宇振荣. 土地整治加强生态景观建设理论、方法和技术应用对策[J]. 中国土地科学, 2011, 25(6): 4-9+19.

[4] 夏方舟, 严金明. 新常态时期中国土地整治转型发展方向探索[J]. 宁夏社会科学, 2016(3): 109-113.

[5]张勇, 汪应宏. 农村土地综合整治中乡村生态文明的审视[J]. 中州学刊, 2013(4): 29-34.

3 / 3