(武汉生物工程学院管理学院,湖北 武汉 430415 )

摘要:

国内外混合式教学研究与实践,历经20余年的发展,已有较多经验与成果,但一线教师在教学实践中仍存在很多困惑。本文在混合式教学从“战时状态”过渡到“平时状态”的背景下,思考运用“双线三段四环”混合式教学策略,充分发挥其优势,有效解决一些常见问题。

关键词:

混合式教学;线上线下融合;对话框架

一、引言

国内外混合式教学研究与实践,历经20余年的发展,已有较多经验与成果。目前基本形成共识:混合式教学将成为未来教育的“新常态”。后疫情时代,混合式教学探索与实践进入前所未有的繁荣阶段。

在线上教学发展突飞猛进的同时,混合式教学想要顺利从“战时状态”过渡到“平时状态”,充分发挥其优势,且有效解决困扰一线教师的常见问题,还需进一步厘清。

二、混合式教学的突出优势与现存问题

混合式教学较为宽泛的定义为:在线学习与面授教学的混合。后随着互联网及移动技术的迅猛发展,演变为:基于移动通信设备、网络学习环境与课堂讨论相结合的教学情境①。基于其互联网属性与教育技术特性,其拥有能有效弥补传统面授不足的特性。

混合式教学的突出优势

学情分析更精准

通过混合式教学的信息技术,可以及时充分了解学情,使教师对学情的了解从经验式的主观、代表性的片面变成来源于数据的全员、全过程、全方位的客观全面。可以从数据看出,学生何时学、学多少、按什么顺序学、喜欢学什么、困惑在哪里、学得怎样等等,这些对于优化教学设计大有裨益。

多元交互更深入

依靠混合式教学的信息技术,可以即时深入多元交互,进一步促进师生、生生、师生与教学内容、师生与教学资源、师生与教学平台等之间的即时互动。可以使问答、研讨、小组合作、师生与生生交流突破时空与教学场景局限、更为及时有效,这些对于提升教学效果大有裨益。

3、教学资源更丰富

凭借混合式教学的信息技术,可以建设和使用更为丰富多样的教学资源,无论是自建资源还是平台资源,是教学视频还是文本图片、师生或生生讨论发帖、提问互答等均可以作为教与学双方的有效资源。资源内容更丰富、形式更多样、获取更便捷,这些对于改善教学满意度大有裨益。

混合式教学的现存问题

混合式教学的优势非常明显,可在经历疫情期间全面铺开的“线上教学”后,有相当比重的一线教师仍选择重回原有的传统面授的轨道,仅是在教学的信息化技术手段方面有所改善;还有部分教师虽尝试混合式教学,但并未充分发挥其优势。经调研访谈及深入课堂听课查课,将现存的主要问题归纳如下:

线上线下各行其是,融合度不高

部分混合式教学课堂,能呈现基于移动通信设备、网络学习环境与课堂讨论相结合的教学情境,但两者各行其是,融合度不高,混合教学效果颇微或起反作用。

学生准备不充分,积极性不高

部分混合式教学的实施,学生因技术、心理等方面的准备不充分,无法按照教师的教学设计进行自主学习、合作学习、探究学习。因无法充分调动学生积极性,直接影响混合式教学的教学效果。

3、课堂形式热闹,学习效果不佳

部分教师在组织混合式教学时,充分运用互联网手段和教学平台工具,学生能积极参与,可整堂课或整学期下来,教学效果并未落到实处,教学目标达成度不高。

三、混合式教学的“双线三段四环”策略

以上问题的出现,究其原因,是对基于线上与线下教学情境的不同优势而产生的“双线”教学的不同分工、混合式教学对于师生所提出的不同于传统面授教学的新要求、混合式教学所运用的学习理论与教学理念等较深层次的问题缺乏全面深入的思考而导致。本文基于对以上问题的思考,提出“双线三段四环”策略,以指导混合式教学实践。

(一)基于“双线”设计,推进“线上线下”融合

线上教学情境可以充分利用信息技术和资源库优势,指导督促学生课前通过线上PPT、教学视频、教学文档等学习资源自学知识点,通过完成作业、测试等反馈学习结果与学习困惑。线下教学情境可以充分利用师生面对面交流优势,组织辅助学生通过小组研讨、情景演练、PPT汇报、提问答疑、案例分析、习题讲解形式,围绕重难点开展教学活动,侧重于高阶知识和能力素质的提升。了解基于线上与线下教学情境的不同优势而产生的“双线”教学的不同分工后,还有两个点需要厘清:

一是充分认识混合式教学的几个混合程度。按照线上线下混合程度,可分为组合、结合、整合、融合四种形式。

组合是线上线下相互独立,即使没有另一个环节的存在也能有效发挥作用。这种程度的混合,效果较微弱。若处理不当,如线上资源和线下资源的教学逻辑、方式方法迥异,还有可能给学生带来不必要的干扰。

结合是以线下为主导,根据需求把线上的作为资源或辅助,在线学习活动对线下教学进行补充、拓展②。这种程度的混合,线上为线下的辅助,若充分发挥作用,教学效果较之传统面授会有所提升,但提升程度有限。

整合是将线上线下整合到一个相互支持和影响的学习结构中,需要对教学进行重新设计,从而形成相互联系、相互依存的整体②。如以Mooc+答疑、讨论、实践形式开展教学,在线学习的比例增多,与线下面授的学时相当或更多。这种程度的混合,线上线下进行统一设计,相互依存。若充分发挥作用,教学效果会较之传统面大有提升。

融合是线上和线下教与学完全融合在一起,教学过程多依托在线学习平台、在线课程或学习工具进行,在线学习比面授多,充分发挥现代技术②。形式上类似于疫情期间开展的MOOC+录课+直播+答疑等,但实效上要强很多,这需要教师、学生、教学软硬件环境等都有基础和准备。

由于组合和结合作用甚微,本文要讨论的混合式教学主要聚焦于整合和融合程度。

二是要充分认识混合式教学的几个教学环节的侧重点。按照混合式教学组织的阶段,可分为课前、课中、课后三个环节。三环节可作为环环相扣的教学过程整体进行设计,但不同的教学环节侧重点需要有所区分。

课前抓好“五学”。课前学生在线上进行自学,学习的路径和方式非常重要。要抓好目标导学、PPT自学、视频助学、合作互学、在线测学。以目标和任务单为学习支架,指引学生通过ppt、视频、拓展资料等多种教学资源开展自主学习,通过教学平台的功能合作互助,小组共同讨论探究,达成合作学习,最后通过问卷、测验、答题等环节对学习效果进行测试,进一步夯实课前学习实效,也为教师面授提供学情分析信息数据。

课中抓好“五点”。线下课堂中,合理选择教学内容,与线上MOOC或SPOC的教学内容达成互补,形成合力。要抓好社会前沿点、疑难困惑点、争论碰撞点、错误偏差点和思维闪光点。MOOC资源建设需要一定的周期,对于最新前沿热点不见得能及时呈现;学生在课前学习中对于难点知识无法自行尽然理解,需教师给予一定的帮扶;线上线上师生、生生的激烈讨论、观点碰撞是引导学生深入思考的切入点;学生通过自主学习产生的理解错误、偏差以及通过自主思考产生的新颖观点,这些都是线下课堂需要抓好的关键点。

课后抓好“五评”。合理、客观、全面的评价对于教学目标的达成有着积极的意义。要抓好对知识和技能掌握程度的评价、对学习习惯和学习过程的评价、对情感态度的评价、对创新实践能力的评价、对合作能力的评价。从知、行、情、意、创等多方面对学生的学习进行综合评价,将形成性评价与总结性评价有机结合,更能激发学生的学习动机,巩固学习效果。

(二)基于“三段”设计,优化“混合教学”实效

混合式教学对于师生所提出的不同于传统面授教学的新要求,师生不仅需要较强烈的混合式教与学的意愿、心理与技术准备,还有要能结合实际问题不断调整的态度与能力等。对于初步尝试混合式教学或者刚刚开始一门全新课程混合式教学的师生来说,整学期的混合式教学可分为三个阶段:期初--期中--期末,这三个阶段里,学生的情感态度、认知水平、学习习惯等因素在不断发展完善的过程中动态调整,因此,教师要结合学生的不同情况给予不同的教学支持,充分发挥教师主导作用。在这三个阶段教师的角色侧重点有所不同,分别为:

一是期初要做好引导者与设计者。期初,学生刚刚开始接触课程、教师,还有对于混合式教学、班级同学也刚接触,这一阶段学生充满好奇但又有些迷茫,满怀期待但又异常敏感,教师一方面要给学生充足的情感支持,另一方面要为学生规划清晰的学习路径,以此充分激发学生的学习动机。通过线上线下的充分友好的师生和生生交流互动、整门课程详细合理的教学计划安排、每堂课具体明确的学习任务单和知识点评价量表等情感与教学设计载体,手把手地帮助学生了解课程、熟悉“双线四环”混合式教学流程与要求、建立师生与小组团队之间的信任和默契,通过设计引导,为学生的学习搭建支架③,充分调动学生学习积极性。为后续期中期末逐步放开手奠定良好的基础。

二是期中要做好组织者和协调者。通过4--5周的学习,学生在自主学习、合作学习、探究学习等方面有了明显的变化,养成了较好的学习习惯,能够按时主动学习线上资源,积极深入参与思考讨论,小组成员间配合默契且均能充分参与,学生能提出较新颖的观点或问题,这个时候,教师可以逐步放开手,教学支架向组织线上线下的综合性教学活动转移,可适当提高任务难度、拓宽完成任务所需要运用的知识点覆盖面、强化任务里学生小组的主观能动性发挥的比重,逐步调动学生,教师把侧重点放在组织和协调环节。

三是期末要做好观察者和评价者。到课程学习的最后4--5周,学生通过长时间的学习,已经基本形成本门课程的知识框架、师生与生生之间充分了解信赖,教师可以尝试放手,让学生在基于对教学目标、教学重难点等要素充分认知的基础上,选择个性化的学习路径,探索个性化的学习结果。教师主要担任观察者和评价者的角色,通过细致观察分析,给学生个性化的评价,通过精准客观的评价,引导学生到达学习的新高度。

(三)基于“四环”设计,突出“学生中心”理念

教师在进行混合式教学设计时,对于如何运用互联网手段和教学平台工具,有不同的观点。部分教师认为这些技术工具能起到积极作用,所以频繁使用;另有部分教师认为使用较为耗时,看上去形式热闹但效果并未达到预期。这些观点一方面源于不同教师对于技术使用熟练程度不同,另一方面也源于教师对于一堂课教学设计的全面思考。

运用互联网手段与信息技术组织教学时,要立足于“以学生为中心”的教学理念。国际知名学习科学专家黛安娜:罗瑞兰德(Diana Laurillard) 所提出的”学习的对话框架(Conversational Framework)”④,可以运用于教学设计之中,为“以学生为中心”理念服务。

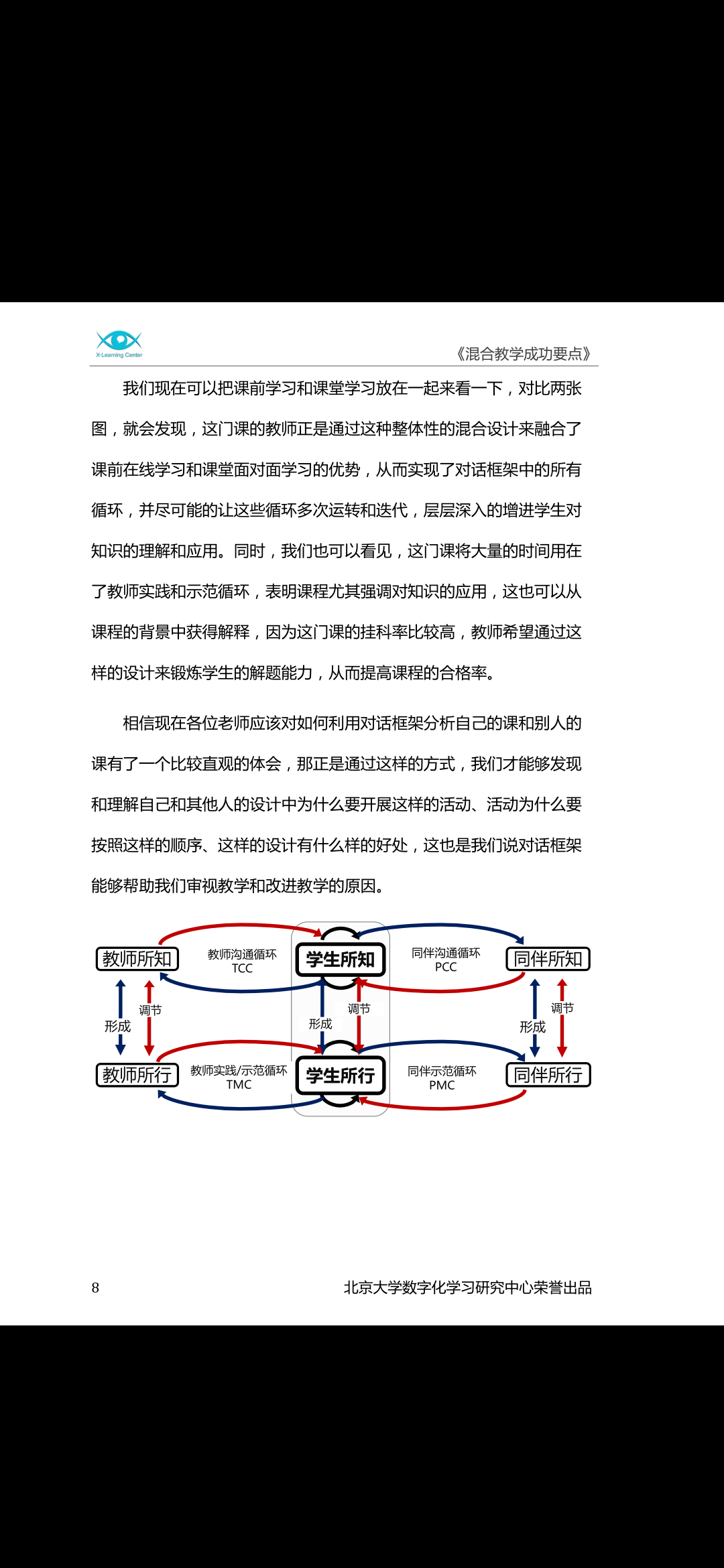

对话框架以学生内部学习过程与机制为基础,整合行为主义、联结主义、认知主义、体验式学习、社会建构主义、概念学习、合作学习等学习理论和相关研究成果,并从外显的教学行为和学习行为入手,描绘出一个整体框架。框架包括四个循环④,具体如图:

左上的循环称为教师沟通循环。这一循环体现教师立足教学设计,通过各种途径方式使知识完成从教学所知到学生所知的传递,再进行学生所知到教师所知的一个反馈流程。

左下的循环称为教师示范循环。这一循环体现教师创设学习环境或创建任务,学生通过完成任务向教师反馈学习情况。教师根据任务完成情况,分析学生存在的问题在于概念认知偏差或错误,还是在于解决问题的思路或过程不完善,在分析的基础上有针对性的补充矫正,完成由教师所行到学生所行再反馈到教师所行的循环。

右上的循环称为同伴沟通循环。这一循环体现通过教学设计中的讨论等环节,让学生将自己的理解分享给同伴,得到同伴的认可或质疑,再反馈给陈述者,以此来完成从学生所知到同伴所知,再到学生所知的循环。

右下的循环称为同伴示范循环。这一循环体现通过学生动手、学生示范等活动实现由学生所行到同伴所行,再反馈到学生所行的循环。

基于对话框架的四个循环,教师在进行混合式教学设计时需要总体设计,确保做到以下三点:

一是以上四个循环尽量全面覆盖。知识分为陈述性知识和程序性知识。上方两个循环侧重于陈述性知识的相互传递,下方两个循环侧重于程序性知识的相互传递。在学习的过程中,教师的讲授和示范和同伴的讲授和示范都起着积极的作用,左边两个循环起到传授纠偏和引导示范的作用,右边的两个循环起到刺激动机和促进理解的作用。四个循环各有所能,在进行教学设计时全部覆盖,有助于教学目的的达成。

二是不同的教学内容可以侧重突出不同的循环。以传授知识为主的课程,可侧重左边两个循环的设计;以实践应用为主的课程,可侧重右边两个循环的设计。在课前教学设计时,通过画对话框架流程图,使教学设计清晰化、可视化、整体化。通过比对循环流线的多少,亦可看出教师教学设计的重点所在。

三是技术的运用应该为达成四个循环服务。互联网手段和教学平台工具等技术的使用,不仅是活跃课堂气氛,更应该为达成四个循环服务。充分发挥混合式教学优势,突破集体教学、大班教学环境对于学生个性化学习的影响,借助技术帮助教师及时关注到所有学生的掌握和应用情况,并做出有针对性回应,这样的技术运用才能有效的运用。

冯晓英,王瑞雪,吴怡君. 2018. 国内外混合式教学研究现状述评一基于混合式教学的分析框架 [J] ・ 远程教育杂志 (3):13-24.

穆肃,温慧群. 2018. 适应学生的学习 — —不同复杂度的混合学习设计与实施[J]. 开放教育研究,24(6):60-69.

冯晓英,孙雨薇,曹洁婷. 2019. “互联网+”时代的混合式学习:学习理论与教法学基础[J]. 中国远程教育(2):7-16,92.

DianaLaurillard.Teaching as a Design Science[M].Taylor&Francis:England,2012

DianaLaurillard.Rethinking university teaching: A conversational framework for theeffective use of learning technologies [M].Routledge Falmer:London,2002

作者简介:黄亚兰,武汉生物工程学院,管理学院常务副院长,副教授,硕士,主要研究方向为礼仪教育教学。李燕,武汉生物工程学院管理学院,副教授,硕士,主要研究方向为礼仪与沟通。

项目:2020年中华职教社基金项目“三维”混合式教学模式在《求职礼仪》课程教学实践中的探索(编号:ZJS202007139);2020年中华职教社基金项目礼仪教育“课程思政”路径研究与实践(编号:ZJS202007149);2020年湖北省教育厅项目基于“三阶四维”立体化设计的礼仪文化育人探索与实践(编号:ZJS202007149)