广东省佛山市南海区南海中学 广东 佛山 528211

【摘要】高考命题从“能力立意”向 “素养立意”转型,突显学科价值功能和学科思维培养。要达到有效的教学和备考,最可行的方案是提升教学立意,以主题整合知识结构体系,使教学更有针对性和操控性,帮助学生在课堂中获得历史体验和现实感悟,发展历史思维。

【关键词】核心素养 教学立意 主题教学

基于素养立意的教学取向思考

随着《普通高中历史课程标准(2017年版)》的颁布,课程改革进入“核心素养”时代,彰显立德树人的史学教育功能,强化学科素养与教学实践的结合。高考命题从“能力立意”向 “素养立意”转型,除了考查主干知识,更重要的是借助考题表达价值取向和实现思维引领。从近几年的试题命制看,每道题至少突出两个或以上的学科核心素养的考查,形式多是围绕主题展开。从近几年的试题命制看,形式多是围绕主题展开,考向立意综合归纳起来有:

1、文明传承(关注核心概念、事件的发展演变及之间的逻辑关系)

2、经济作用(辨析历史的变迁与发展中的诸多因素)

3、近代化历程(理解在艰难的过程中不断的进步,必然存在新旧的冲突与交融)

4、中共党史(体会我党在革命史、社会主义建设发展史、改革开放史中与时俱进的先进性)

5、当今世界(思考新力量的壮大不断冲击旧秩序、多极化趋势下对抗冲突还是合作共赢)

6、弘扬社会主义核心价值观(文化认同、人民智慧、社会公平、责任担当、德智体美劳全面发展等

主题视角下对主干知识进行归类与综合的试题命制涵盖着命题人高立意、大视野、重情怀的史学精神:将学科素养渗透于多元化的新材料中,发掘知识立意(基础)、能力立意(发展)、价值观立意(最高目标);立足于古今中外的中、短、长时段历史观察;赋予现实意义和社会意义的史学思考。

按主题式命题的逻辑,可以综合性、多层次和多视角的考查学生掌握知识的程度、区分学生思维的深刻性、灵活性和创新性。对学生而言,答试试题未必等同达到了主题思维水平,知其然而可能不知所以然;答错的症结就在于无法搭建材料(试题信息和教材信息)与主题之间的联系,从而无法对“具体历史现象、历史现象之间的有机联系、宏观全局与整体、历史与现实的隐性联系”形成正确认知。

因此笔者认为,历史教学主题是一个衔接历史学科教学与“素养立意”教育理念的纽带,是核心素养在教学中得到落实的重要支点。提升日常教学的立意,以主题整合知识结构体系,能使教学更有针对性和操控性,帮助学生获得主题思想或总体感受、体验和感悟,并且在此过程中渗透学科核心素养的培育,发展历史思维。本文谨以《辛亥革命》的一轮复习课为例。

二、基于素养立意的主题教学实践

1、教学路径探索

现行教育体系中,教学课时、内容是相对固定的,学生的学习视野有限制。基于素养立意,教师要在研读课标与教材的基础上,形成整体的历史意识,突破课时设计,转向课程设计与开发,从“目标→达成→评价”的程序型转变为以“主题→话题→问题”的探究型,即用主题帮助学生树立正确的价值观念,用话题情境带领学生拓宽历史视野,用问题培养学生的思维能力和解决问题的能力,在过程中渗透核心素养,以“价值追求”贯穿教学。即将知识构建与意识构建融为一体。

教学主题确定

主题确定,主要是基于课标、教材以及高考命题的考虑。岳簏版教材中《辛亥革命》依据课标“民主革命”的主题组织教学,既是内容重复,又是革命史课程,缺乏新意,某种程度上会窄化这一课内容的解读。参照新课标和新教材,尤其是选修课程主题模块部分,用唯物史观为指导,从政治文明的角度解读这一内容,更能看清中国近代史发展的脉络:“在西方冲击下,由君权政治趋向民权政治,由传统政治制度逐渐向现代政治制度转型”,辛亥革命正是这一进程中的必经阶段,“实现民主,和平建国”是辛亥革命的重大遗产。据此这课的教学方向:革命过程不是重点,应探究辛亥革命对历史进程的影响,使学生从中认识到政治体制的变革是立足国情、尊重历史传统,顺应世界潮流的结果,引导学生上升家国情怀层面,感知辛亥革命所承载的爱国意识、理想信念、民族复兴与制度创新精神。近五年各地高考卷直接考查辛亥革命的共有14个题,间接考查有7个题。其中考查共和潮流5题、革命目标和方式3题、革命成果3题、民族主义2题、局限性2题。因而选择“走向共和”为教学主题突破,革命、立宪、局限、妥协等放入话题编排内容,重新进行整合,创设“偶然与必然”“理智与退让”“新局与乱象”三个(话题)情境为线索,以问题设计为纽带,推动课堂教学。

3、课堂教学推进

(1)任务导入:结合中国1894—1912年的历史,列举与辛亥革命有关的重大历史事件,并进行关系描述。(见右图)(设计意图:知识记忆是学科知识能力的基本要求,但更为重要的建立在知识基础之上的主观认识。在复习课中以时间为线索,梳理辛亥革命的发展历程中的重大事件,学生对当时辛亥革命前的时局有了更深入的认识,为进一步的教学拓展作铺垫。)

(

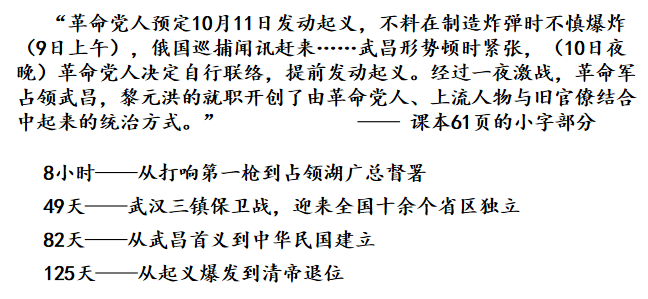

2)话题情境1“偶然与必然”:展示有关于武昌起义爆发的描述和革命过程的数据

教师设问一:事发突然的武昌起义,为何在极短的时间里迅速得成功?

学生得出论:事发突然,实属必然,是近代中国民族危机深化,民变四起,新生社会力量的能量爆发。

教师追问二:既然事出必然,革命党人取得革命成果,新政权的建立却为何是与上流人物、旧官僚结合体?是否能说明革命有潜在失败的伏笔?

有学生联想到斗争环境恶劣,革命党人可能力量不足,在政局不稳情况下各方势力可能进行了合作。也有学生提出湖北军政府仅是地方性政权,不代表革命党人在全国占下风,未必会导致革命失败。有同学认为是旧官僚、立宪派的投机性所致,企图颠覆革命。这些结论都反映了学生认识到革命的必然性与局限性并存,新旧社会交替中必然存在力量过渡的现象。

教师追问三:既然革命形势下存在错综复杂的各派力量,为何他们不约而同地选择或默认了革命,并且走向革命派追求的共和结果?这个设问让学生对上一问的结论产生了冲突,结合课本,学生可以想到讨论南北和谈的作用,引出下一个话题的思考。

话题情境2“理智与退让”:展示武昌起义前革命派和与改革派的活动时间表、武昌起义后全国主要势力犬牙交错的示意图(根据《中华民国专题史》第一卷)。强调三大派别相互妥协的必然性。

材料①以时间轴为线索,展示辛亥革命前的革命派与改良派的重大事件实践对比:

材料②以地图形式展示辛亥革命中清政府(北洋系,实为袁世凯)、革命派以及立宪派的主要军事力量与控制区域:

设问:革命前后中国形势的有何趋势和特点?从中找寻辛亥革命能成功建立共和政权的理由。

学

生通过材料介绍对革命有了更全面的了解。一方面以清政府为代表的改革的力度日益加大,从经济到到政治,影响范围越来越广泛。另一方面权贵在政治改革中由于怀着失去权力的恐惧而踩了刹车,改革的滞后和虚伪使改革派失去人心,革命之风日盛,没有强大的军队革命党人的居然成功瓦解了清政府统治。这个看似矛盾却又实在的现象,能够让学生更好的理解南北和谈的意义和成果。使中华民族避免再一次战火之乱,是各派政治力量的理性选择,是历史的巨大进步。“妥协也是一种政治智慧”。教师再结合中华民国的成立进行总结:南北政权合二为一,成功实现君权政体向立宪政体的转变,是中国版的光荣革命。

话题情境3“新局与乱象”:展示民国时期有关社会现象材料,讨论辛亥革命的功绩和局限。

材料①(编自课本)1912年1月1日,中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗。2月清帝退位,3月颁布《中华民国临时约法》,规定“中华民国之主权属于国民全体”“中华民国人民一律平等”,规定了内阁制度和三权分立的国家组织原则。宣布人民享有选举,参政等权利,焚毁刑具,停止刑讯。保护华侨,禁止贩卖华工,严禁买卖人口和蓄奴。新政府鼓励人民发展民族工业,奖励华侨在国内投资。学校不拜孔子,教科书必须符合共和国宗旨,提倡“自由平等博爱”的公民道德,革除“大人”“老爷”等称呼,禁止蓄辫,缠足,赌博。

材料②1913宋教仁被刺杀,议会选举遭到践踏,政党政治名存实亡。袁世凯修改约法,就任终身大总统,尔后与张勋相继复辟帝制。袁世凯之后,军阀割据,混战不断。1912年—1919年,全国田赋增加了7倍;盐税、烟税、酒税增加了3倍;印花税增加了6倍。1916年—1919年5月,北洋政府共借外债100多次以中国的银行、矿山、税收、国库券等为担保。1918年,北京《中华新报》刊登报道:一女子俞氏,19岁时未婚夫去世,该女为当贞洁烈妇,先是绝食七日被家人救起,接着表示要为未婚夫“服丧三年,然后归报地下。”最终吞食砒霜,自杀成功,部分报纸津津乐道俞氏遭遇。

设问一:概括材料中民国社会的发展与变化。

学生概括出民国新现象:新国(帝制到共和,君权到民权、专制到民主,人治到法治)、新经济(发展资本主义工商业)、新民(臣民到公民)、新风尚(移风易俗)。在此基础上,教师尤其要引导学生体会辛亥精神:“除旧布新,开拓创新,民族和解,民族复兴”,关注新旧更替的社会变迁的矛盾冲突。

追问二:根据材料分析制度构想与社会现实的距离,如何理解“民主共和观念深入人心”这一句话?将学生带入长时段的空间维度观察中国近代化历程,把辛亥的困局看得更加清楚:纵向看,中国近代化的因素在殖民扩张与压迫下发育不足,仓促之间卷入近代化潮流,夹缝中艰难摸索前行。横向看,经济的落后使得新阶级、新思想发育不成熟,这种情形下救亡图存的抗争虽然走向了共和,但完全照搬西方也不切实际。革命发生易而民主见效难,富强的道路更加漫长。任重道远的民族复兴道路上,中国需要建构额近(现)代化导向且足够权威和稳定的政府,需要长期渐进式的变革。这一思考角度对于学生而言是较难的,但借此可以拓展他们思维,从而增强国家自信、制度自信和文化自信。

最后补充设问三:政治革命是否能够取代思想革命?接下来什么历史事件解决了这个问题?通过置疑,为下一节课五四新文化运动作好铺垫。

三、基于素养立意的教学反思

有效的高立意教学是教师点亮课改的智慧。教学主题不是绝对唯一的,但主题的新颖度与阐述角度,影响着教学效果的高度。教学主题隐藏在课标的要求和教科书的表述中,历史教师多阅读、多思考,才能积累更多的素材,增加看问题的角度,增强重新设计的能力。在课堂教学进行中,教师的任务就是提供话题,提供具有针对性和联系性的史料,尽可能地给学生发挥的空间,培养学生理性认识和辩证分析历史事实的能力。但受教学进度影响,往往不能充分展开思考与讨论,这是难免的,也是遗憾。总之,教学有法,贵在得法,历史教学中实行“素养立意”引领不仅符合课改的要求和方向,也有利于师生的共同进步和发展,值得我们进一步的实践和探索。

参考资料:

[1]陶波《近三年高考全国新课标文综卷(历史)立意与考向》,中学历史教学园地网络资料。

[2]郭富斌《历史教学主题设计的认知与路径》,历史教学园地网络资料。

[3]郭富斌,刘雅雯《换个角度看历史》,《中学历史教学参考》2014年第10期。

[4]李树全《从四个角度看教学主题的确立与落实》,中学历史教学园地网络资料。

[5]薛伟强《基于核心素养的专题教学设计》,《历史教学.上半月》2017 年第 8 期。

[6]谭方亮《基于核心素养的历史课堂教学设计策略》,中学历史教学园地网络资料。

[7]李小萍《从政体转型看中国近代化的艰难探索》, 《中学历史教学参考》2016年第4期。

[8]陈蒋平《“主题·话题·问题”三位一体教学探索》,《中学历史教学参考》2019年第2期。

[9]孙春勇《关山难越,谁成失路之人?》,《中学历史教学参考》2018年第2期。

(本文系广东省教育科研“十三五”规划2017年度研究教育科研立项课题《高中历史学科课程与学科素养培养的研究》成果之一,课题批准号:2017YQJK076)

3