安徽省城乡规划设计研究院 安徽合肥 230022

摘要:随着时代的发展,人们对于生态环境的重要性越发重视,生态敏感评价能预测地域生态环境系统的承受能力,进而对于区域发展建设进行把控。文本对生态敏感性评价技术路径进行分析,提出了研究意义及其应用方式,从而为关注这一话题的人们提供参考。

关键词:生态敏感性;技术路径;应用手段

引言:生态环境是人们生存发展的基础,其能够实现我国的可持续发展,加快社会主义的进程。在工业化进程的发展中,人们对于环境的破坏也在不断增加,水土流失、酸雨等环境问题,影响着人们的正常生活。生态敏感性评价能预测生态系统的的失衡情况,进而实现城市建设发展的调控。

1 生态敏感性评价的研究意义

生态环境敏感性是生态系统对于人类活动反应的敏感性,能够反映出地区出现生态环境与生态问题可能性的概率,由此能够确定生态环境敏感频率最高的地区和保护价值最高的地区,进而实现生态系统的功能划分,有利于提升生态环境的规范性建设。生态敏感性评价主要包括土壤敏感侵蚀性、沙漠化敏感性和酸雨敏感性等五个方面,由此进行综合性的评价,提升敏感性评价的准确性。同时,敏感性的评判也可以根据地域的特点形成极敏感、高度、中度、轻度和不敏感五级,相关人员可根据区域地点进行适当的增加评级。

生态敏感性评价需以可持续发展为基本原则,对于环境质量问题高发的区域进行质量问题的预测。其中,我国学者就相关规范及理论也展开了研究,旨在提升我国环境建设工程的发展,保护生态环境。生态敏感性评价主要针对某一特定问题,进行单一性评价。例如,清华大学的研究人员对于土壤酸度敏感性进行了评价,通过对土壤类型和利用率的分析来实现其研究的规范性,同时利用了地理信息系统进行敏感区划分的绘制,提升其分析的效率与现代化的手段[1]。

2 生态敏感性评价技术路径

2.1生态敏感性评价技术思路

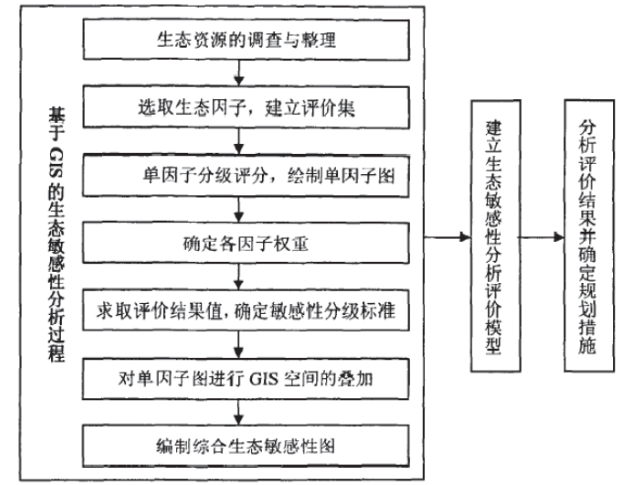

生态敏感性技术的分析主要通过GIS的技术手段进行,使用其直接的叠加方式,以参加复合的数据类型进行分析,实现区域空间的重新划分,将进行一致性组合,使空间节点和空间区域相吻合。例如,数据系统能够通过对于2个及2个以上的图片进行数据分析与组合,形成综合图层的整合。在此基础上,数据库中既包含了原有的部分信息,又将新的图片信息进行整理,提升数据管理的现代化,将数据库中所有的信息进行了有序的整合[2]。 其运行方式如图1 所示。

图1 技术评价流程

生态敏感性技术主要的叠加手段主要分为算数、逻辑、概率及模糊叠加四种方式,其中,算数叠加和逻辑叠加是较为常用的方式。算数叠加主要通过进行加减乘除四种方式进行,将图层叠加于其相对应的范围内,进而实现对于运算结果的分析。逻辑叠加则通过交、并、补三种运算形式进行,将逻辑字段进行运算分析,形成图层间融合及发展,从而形成新的技术图层,增加了分析运算的逻辑性。GIS技术手段的运用能简化生态敏感性运算的路径,提升工作效率,使其运算手段与结果更加精准。

GIS系统能够对数据进行收集、处理、综合分析与储存,在此基础上进行数据来源及技术手段的分析,提升生态敏感性技术工作的精准性。空间数据是GIS系统中数据收集的主要来源,其包括对于地图信息、空间定位信息等综合性的规划与整理,能够全方位地满足数据信息的整合与规划。

2.2要素选取

环境敏感性分析的首要条件是其数据相关的要素,只有提升了要素的精准性,才能实现发展的规范性。使用GIS进行生态敏感性分析时,要对于数据进行有效的筛选,使因子的选取符合数据分析及规划范围的要求,提升其敏感性数据的准确性。进行因子分析时要坚持目标与属性两种概念,明确环境敏感度分析的概念的主要方向。例如,目标的定制是为了保护还是开发,属性的研究是为了研究哪种特定的对象,进而实现研究要素的合理分析[3]。

环境敏感性的属性可以根据目标的不同进行转变,一个目标可以对应多个属性的发展,有利于对环境敏感建设的理解。同时,还需进行对于生态因子的定量及专业化发展,实现数量目标的定位,提升其可造作性。相关技术人员可以根据实际情况的不同进行对于因子选择的分析,例如,通过查阅文献,向专家进行咨询等方式进行,从而形成环境敏感性检测的准确性分析。

生态因子的分析可以从地形、植被、水体几个方面进行分析,促进环境对人的积极影响,同时也能够形成环境敏感性的预测。有利于提高环境对于人口的负载能力,增加其承受的稳定性。地形因子是以区域的架构为背景,能决定某一特定区域的发展,提升景观的质量及效率。进行地形因子考察时,要注重高程对于生态因素的影响,不同的海拔条件会形成不同的局域气候,其生态环境的敏感性也随之变化。例如,对于某区域进行景观调研时,要根据其地形特点进行海拔的分析,进而实行景观的多样化处理,根据其不同的特点及环境敏感程度制定相关的测量手段。对于坡度较大的地区,相关人员需进行整体分析,保持水土及土壤质量,以此进行环境建设。

植被是生态环境的保护屏障,其发展的多样性能降低环境敏感性的指数,同样,有利于改善局部的环境,保护生态环境。植物的覆盖率的高低直接决定了该地域环境的发展,能够将环境的生态效益及利用率提升至最大。生态环境系统自身的自动恢复能力较弱,一旦破坏则需投入大量的人力、物力、财力进行修复,增加了其敏感性工作分析的难度。

水体作为环境生态系统中的组成部分,影响着环境质量及生物多样性的发展,其完善与发展能够形成区域保护的规范化发展,进而形成特色的景观环境。进行规划时,要注重水循环的作用,考虑河流及湖泊与水文因子间的融合发展,实现对于水体规范化的发展与保护。进行要素选取时,需考虑到多种因子间的作用,降低生态环境的敏感性,提升环境保护系统的规范化运行。如表1所示。

表1 保护因子分级

生态因子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

高程 | 500米下 | 500-600米 | 600米以上 | ||

坡度 | 8°以下 | 8°-15° | 15°-25° | 25°-45° | 45°以上 |

坡向 | 平地、正南 | 东南、西北 | 正东、正西 | 东北、西北 | 正北 |

植被 | 其他 | 农作物、草地 | 树林、灌木林 | 竹林 | 自然密林 |

水体 | 无水体 | 分散水体 | 集中水体 | ||

水体缓冲 | 25米以内 | 25-50米 | 50-75米 | 75-100米 | 100米以上 |

权重是衡量单因子对于环境敏感性影响的重要因素,因子权重值与其对于环境敏感性的影响成正比,因此,要注重权重对于环境敏感度影响因素的重要作用。相关决策者需全面性掌握运算的法则,从而保障权重数据的准确性,确定各指标间的关系。进行因子叠加运算时,要实现权重的标准化分析,将其各部分的比例总和相加后为1。一般而言,权重分析多采用层次分析法、排队法及权衡分析法等,能够对于权重进行合理的运算及分析,由此进行权重的比重叠加。

权重运算通过因子参数,将其进行比对,再使用层次分析法来运算,由此计算出权重的占比。计算因子能够通过对于权重结论的得出进行比较与打分,同时进行对于各因子间权重的求和,实现其运算质量与结果的准确性,提升其结论的准确性与科学性。由此,综合评价需重视权重分析的重要性,进而实现生态敏感性评价的规范性发展。

结论:综上所述,生态敏感性评价技术路径能够提升我国对于生态环境的重视程度,促进环境友好型社会的建设。在此基础上,可以通过要素选取及综合评价的方式进行分析,进而为区域保护提供可参考性数据,实现环境保护工程建设的科学性、合理性,建设平衡发展的生态系统。

参考文献:

[1]李佳.生态敏感性评价技术在山岳型风景名胜区规划中的应用研究——以河南林州市林虑山为例[J].中国名城,2020(03):69-73.

[2]王国玉,白伟岚.风景名胜区生态敏感性评价研究与实践进展[J].中国园林,2019,35(02):87-91.

[3]杜婕,韩佩杰.基于ArcGIS区统计的陇南市生态敏感性评价[J].测绘与空间地理信息,2018,41(07):99-102.

作者简介:倪振东(1978-),男, 大学本科,高级工程师,主要从事城乡规划编制工作。